lundi 20 décembre 2021

jeudi 2 décembre 2021

jeudi 11 novembre 2021

11 novembre 2021 - Peut-on disserter sur l'Eglise en ignorant le Christ?

Peut-on

disserter sur l’Église en ignorant le Christ ?

Jean

Duchesne – publié sur Aleteia le 10/11/21

Tous

les mardis, Jean Duchesne décode les grands événements du monde et de l’Église.

Tandis que les projets de réforme au sein de l’Église de France suscitent de

nombreux commentaires, il s’interroge : parler de l’Église en mettant

prudemment Dieu entre parenthèses, n’est-ce pas dissimuler une part décisive de

la vérité ? L’avenir du christianisme ne dépend pas uniquement de son image

médiatique.

Par

les temps qui courent, on disserte d’abondance sur l’Église, pour expliquer

qu’elle va mal et prédire son naufrage dans une marginalité insignifiante. Les

abus sexuels commis par des prêtres sont déclarés massifs et « systémiques »,

ce qui permet de dénoncer ouvertement le cléricalisme et indirectement la

structure épiscopale et en fait apostolique de l’institution, donc la source

même de son existence. Certains experts ne lui voient de chances de survie que

dans une « synodalité » conçue comme un système de démocratie directe

en régime d’assemblée, où la parole qui s’impose exerce un pouvoir absolu.

Qu’il

soit cependant non moins permis de se demander s’il est adéquat de poser le

problème en termes politiques de pouvoir. L’Église n’est pas une société ou

institution ordinaire, comme peut l’être une nation, un parti de gouvernement

ou d’opposition, une entreprise, un syndicat ou même une association à but non

lucratif. Elle n’a pas sa propre fin en elle-même. Comme servante qui en a reçu

la mission, elle ne fait que relayer l’offre de Dieu : le reconnaître comme

Père, devenir ses enfants et avoir part à sa vie, laquelle consiste non pas à

prendre, mais au contraire à donner et même à se donner inconditionnellement —

à vue humaine au risque de se perdre —, mais dans la pleine liberté de l’être.

Une

institution purement humaine ?

La

puissance paradoxale qui se révèle et se livre ainsi ne peut pas être

dominatrice. Elle est, à l’inverse, libératrice. Et, puisqu’il faut la

transmettre pour la recevoir soi-même, la proposer requiert qu’elle soit non

seulement annoncée, mais encore confirmée concrètement par le comportement de

ses hérauts et témoins, qui sont la partie visible de ce qu’on appelle

l’Église. Bien sûr, son message peut constamment être faussé et dénaturé, car

la liberté qu’il confère reste soumise à toutes sortes de tentations

d’appropriation et de pouvoir sur les autres. Les abus plus ou moins flagrants

de quelques-uns de ses membres peuvent sensiblement éroder son audience en

scandalisant, c’est-à-dire en faisant trébucher dans la foi. Mais ces

détournements ne suffiront jamais à décourager Dieu d’offrir part à sa vie.

Que

des observateurs extérieurs s’intéressent uniquement à ce que peuvent traiter

leurs outils d’analyse, c’est compréhensible. Ce qui l’est moins, c’est que, de

l’intérieur, des baptisés se proclamant tels (voire des prêtres !) se

contentent des mêmes critères pour évaluer les chances de survie du

christianisme, comme si son avenir dépendait exclusivement de son image

médiatique ou de son inculturation. C’est là faire de l’Église une institution

purement humaine et sans raison d’être autre qu’accidentelle. Si son but n’est

que d’exercer sinon du pouvoir, au moins quelque influence, ou simplement d’en

garder, ses membres ne comptent plus (bien présomptueusement) que sur leurs

propres vertus. Et s’ils veulent seulement se faire accepter, ils se soumettent

passivement par avance aux normes sociales du moment.

Quand

le péché aggrave le crime

Parler

de l’Église en mettant prudemment Dieu entre parenthèses, sous prétexte que son

existence n’est pas évidente pour tout le monde, c’est donc, d’une certaine

façon, dissimuler la part décisive de la vérité. C’est un peu comme si on

dissertait sur le football en ignorant délibérément qu’il s’agit d’un jeu de

ballon avec des règles et en réduisant le phénomène à son impact

socio-économique. Qu’on n’aille pas s’imaginer que « théologiser » les

réactions aux abus commis par des clercs revient à relativiser ces crimes. La

référence à ce qu’ils trahissent, les fait au contraire ressortir comme des

abominations où, à la faute gravissime que réprouvent les lois de la morale «

naturelle » et que sanctionne la justice humaine, s’ajoute le péché caractérisé

de se servir de Dieu au lieu de le servir en servant son prochain.

Allons

plus loin et soyons plus précis en nous demandant quel rapport tout cela peut

avoir avec le Christ — celui qui nous montre le Père (Jn 14, 7-9). Il a dit : «

Ce que vous avez fait (par des égoïsmes et aveuglements en tout genre) ou pas

fait (par manque de compassion) à ces petits qui sont mes frères, c’est à moi

que vous l’avez fait ou pas fait » (Mt 25, 40 et 45). C’est pourquoi, en tant

que « membres du Corps du Christ, chacun pour sa part » (Rm 12, 5), tous les

chrétiens sont — ou devraient se sentir —, même s’ils n’ont commis aucune

abomination et n’ont pas d’indifférence à se reprocher, personnellement blessés

en découvrant les ignominies perpétrées par inversion de la mission reçue en

jouissance cynique.

Sans

le Christ, que reste-t-il de l’Église ?

Ce

qui reste alors à faire n’est pas de se substituer aux successeurs des apôtres

auxquels il revient de prendre les mesures propres à prévenir et réparer le mal

autant qu’il est possible. Il ne peut être non plus question de faire profil

bas en attendant d’hypothétiques jours meilleurs, et encore moins de désespérer

en se résignant à une marginalité présumée irréversible. Mais c’est du Christ

qu’il faut encore et toujours se rapprocher, lui qui est « en agonie jusqu’à la

fin des temps », comme l’a écrit Blaise Pascal, et pourtant déjà ressuscité. En

un mot, le christianisme ne survit pas sans le Christ, et l’avenir de l’Église

qui est son Corps (Éph 1, 22-23) ne passe vraisemblablement pas par la mise en

œuvre des recommandations des uns ou des autres, mais par une perception sans

cesse à renouveler des véritables enjeux.

Ce

recentrage perpétuel s’opère pour les croyants dans la fréquentation de la

Parole de Dieu et des sacrements, dans la prière quotidienne et dans l’exercice

assidu de la charité. Mais les autres ont aussi intérêt, qu’ils veuillent

plutôt du bien ou plutôt du mal à l’Église, à se renseigner sur le Christ pour

ne pas s’embourber dans des épiphénomènes. À tous ceux qui se soucient un peu

de ce qu’est au fond la réalité de l’institution sur laquelle on disserte à

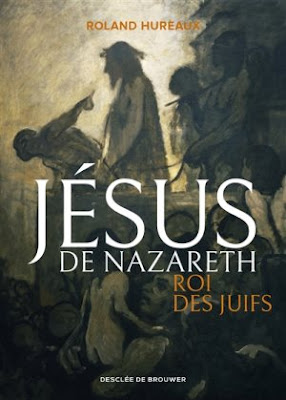

l’envi dans l’actualité, on peut ainsi conseiller le Jésus de Nazareth, roi

des Juifs de Roland Hureaux, paru cet automne chez Desclée De Brouwer.

Tout

ce qu’il vaut mieux savoir sur Jésus

L’auteur,

normalien, historien et énarque, passe systématiquement en revue toutes les

sources sur ce qui est su du Christ — dans le christianisme, bien sûr, mais

aussi grâce aux documents juifs et païens. La lecture transversale des

évangiles permet de cerner la personnalité de Jésus telle qu’elle a été perçue

par ses contemporains et de synthétiser les contenus de sa prédication. Le défi

des miracles qui heurtent la rationalité contemporaine n’est pas esquivé, de

même que sont affrontées les questions des discordances entre les témoignages,

des relations de Jésus avec les femmes et avec les pharisiens, ainsi que de

l’organisation qu’il donne à la troupe de ses disciples. L’étude des vives

tensions au sein du milieu permet d’identifier les mécanismes qui aboutissent à

l’exécution du « roi des Juifs ».

Tout

cela sans parti-pris apologétique (y compris à propos des récits du matin de

Pâques), et simplement en présentant de façon ordonnée toutes les informations

disponibles. Sans doute existe-t-il, sur tous les médias possibles, quantité

d’autres ensembles accessibles de données au sujet de Jésus. Mais cette

somme-là a le mérite de fournir, sans qu’il soit besoin d’un acte de foi et

d’allégeance, tout ce qu’il vaut mieux savoir du Christ quand on parle de

l’Église qui n’existe que par lui et que nul ne peut ni s’approprier ni

supprimer.

Jésus

de Nazareth, roi des Juifs,

par Roland Hureaux, Desclée de Brouwer, septembre 2021.

jeudi 4 novembre 2021

04 novembre 2021 - Saint Charles Borromée

Saint Charles Borromée, le cardinal qui soignait les

malades de la peste

Thérèse Puppinck - Aleteia

© Leemage via AFP

En 1576, alors que la ville de Milan est ravagée par la

peste, saint Charles Borromée, célébré par l'Église ce 4 novembre, fait preuve

d'un dévouement extraordinaire auprès des malades et mène des actions rapides

pour limiter la propagation du mal.

Saint Charles Borromée est un des grands prélats italiens du

XVIe siècle. Il est connu pour sa participation active au concile de Trente,

notamment dans la rédaction du célèbre catéchisme appelé aujourd’hui catéchisme

du concile de Trente. Dans son diocèse de Milan, saint Charles eut à cœur de

faire appliquer la réforme catholique issue du concile dans un esprit de

charitable pédagogie. Toutefois, les Milanais se souviennent davantage de son

action énergique et spectaculaire lors de la terrible peste qui ravagea la

ville durant les derniers mois de l’année 1576.

Dès le début de la propagation de cette redoutable maladie,

que la médecine de l’époque ne sait pas soigner, l’évêque propose son

assistance aux autorités civiles, et il conseille le gouverneur pour mettre en

place les premières mesures prophylactiques destinées à limiter la propagation

du mal. Immédiatement, on décide la fermeture des portes de la ville afin

d’empêcher l’arrivée de nouveaux pestiférés, car la maladie vient des villes

environnantes. Autre mesure élémentaire pour restreindre la contagion : séparer

les malades des biens portants. Ainsi, à la moindre suspicion de peste, les

habitants sont envoyés au lazaret. Mais rapidement, celui-ci ne suffit pas, et

les autorités organisent la construction, en dehors de la ville, de plusieurs

centaines de cabanes pour recevoir les malades.

De la santé du corps à la santé de l’âme

Saint Charles ne conçoit pas de laisser les pesteux et les

mourants sans réconfort. Il sait combien le soutien affectif, et surtout

spirituel, est fondamental en période d’épidémie. La santé de l’âme est plus

importante que celle du corps, estime le pieux évêque. A quoi bon soulager le

corps si l’âme est malade ? Il décide alors d’aller tous les jours visiter les

pestiférés pour les réconforter, les confesser et leur donner la sainte

communion. Son courage et son élan de générosité entraînent d’autres prêtres et

religieux. Progressivement, ces ecclésiastiques viennent à leur tour apporter

les secours de la religion aux malades, qui, sans eux, seraient dans une

profonde solitude et une profonde détresse.

L’acceptation du risque de la maladie par amour de Dieu et

des âmes n’empêche pas l’évêque de Milan de suivre les recommandations

médicales pour se protéger et empêcher la contagion. Ainsi, Charles désinfecte

toujours ses vêtements au vinaigre, et il refuse désormais de se faire servir,

ne souhaitant pas exposer les serviteurs du palais épiscopal. Comme il risque

chaque jour d’être infecté, il se promène avec une longue baguette qui lui

permet de maintenir une distance de sécurité quand il rencontre des biens

portants. Il préconise les mêmes mesures préventives à tous ceux qui approchent

les pestiférés. Mais plus que tous les moyens terrestres, Mgr Charles Borromée

s’abandonne totalement à la volonté de son Père céleste. Il encourage les

prêtres à conserver une âme à la fois ardente, entièrement dévouée à leur

ministère, et tranquille, pleinement confiante en Dieu. Force est de constater

que sa confiance ne fut pas vaine, puisque, malgré une exposition quasi

journalière à la maladie, Charles ne fut pas atteint par la peste.

Un confinement strict

Au mois d’octobre, quelques semaines après le début de

l’épidémie, les autorités civiles publient un édit de quarantaine : interdiction

est faite à tous les habitants de sortir de leur demeure, sous peine de mort.

L’isolement profond entraîné par ce confinement, la crainte du mal toujours

menaçant, la préoccupation du sort des parents et des amis, les premières

atteintes de la maladie, tout contribue à aggraver encore plus la détresse des

Milanais. Leur pasteur sent combien cette situation est douloureuse pour le

cœur, mais aussi dangereuse pour l’âme. Il décide de réagir en conséquence et

commence par prévenir la municipalité que ses prêtres ne vont pas respecter la

quarantaine. Le gouverneur, qui a déserté la ville quelques jours après le

début de l’épidémie pour se réfugier à la campagne, se retrouve impuissant face

à la détermination de Charles. De plus, il comprend les bienfaits d’une

présence spirituelle pour maintenir la santé morale des habitants. L’évêque

répartit ensuite les équipes sacerdotales entre le ministère des pestiférés et

le ministère des confinés, et il cherche les moyens de transmettre aux fidèles

les grâces sacramentelles malgré le confinement.

Tout d’abord, saint Charles incite les habitants à une

prière plus fréquente et plus intense, en leur proposant des lectures

spirituelles et la récitation des litanies. Puis il fait sonner les cloches de

la ville sept fois par jour, afin d’inviter les habitants à se recueillir tous

ensemble au même moment. Des prêtres déambulent dans les rues en priant à voix

haute, et les fidèles, de leurs fenêtres, leur donnent la réplique. Quand ils

souhaitent se confesser, ils appellent le prêtre qui les confesse alors sur le

pas de la porte. Enfin, Charles fait construire à travers la ville dix-neuf

colonnes surmontée d’une croix. Un autel est installé au pied de chacune

d’elle, et la messe y est célébrée tous les jours. Postés à leurs fenêtres, les

habitants peuvent se tourner vers les croix dressées dans le ciel, et prendre

ainsi part aux messes. Les prêtres portent ensuite la communion aux fidèles, à

travers les fenêtres ou sur le pas des portes. La quarantaine est partiellement

levée à la fin du mois de décembre et la peste quitte progressivement la ville

durant les mois suivants.

Charles Borromée mourut en 1584 ; il fut canonisé dès 1610.

Son action à Milan contribua à la reconnaissance de l’héroïcité de ses vertus.

Pendant ces semaines éprouvantes d’épidémie, saint Charles n’hésita pas à

bousculer les règlements et les conventions sociales, et il eut le courage de

risquer sa vie, par amour du Christ et des âmes. Son dévouement auprès des

prêtres et des fidèles de son diocèse lors cette épidémie lui a valu d’être

déclaré saint patron des évêques.

samedi 30 octobre 2021

30 octobre 2021 - Anniversaire de la mort de Fiodor Dostoïevski

Il y a 200 ans quittait ce monde l'écrivain russe Fiodor Dostoïevski.

Voici un extrait de ce qu'il écrivait sur la prière, dans Les Frères Karamazov, Entretiens du starets Zosime :

"Jeune homme, n’oublie pas la prière.

Toute prière, si elle est sincère, exprime un nouveau sentiment, elle est la source d’une idée nouvelle que tu ignorais et qui te réconforteras, et tu comprendras que la prière est une éducation.

Souviens-toi encore de répéter chaque jour, et toutes les fois que tu peux, mentalement : Seigneur, aie pitié de tous ceux qui comparaissent maintenant devant toi.

Car à chaque heure, des milliers d’êtres terminent leur existence terrestre et leurs âmes arrivent devant le Seigneur ; combien parmi eux ont quitté la terre dans l’isolement, ignorés de tous, tristes et angoissés de l’indifférence générale.

Et peut-être qu’à l’autre bout du monde, ta prière pour lui montera à Dieu, sans que vous vous soyez connus.

L’âme saisie de crainte en présence du Seigneur, il sera touché d’avoir lui aussi sur la terre quelqu’un qui l’aime et qui intercède pour lui. Et Dieu vous regardera tous deux avec plus de miséricorde, car si tu as une telle pitié de son âme, Il en aura d’autant plus, Lui dont la miséricorde et l’amour sont infinis.

Et Il lui pardonnera à cause de toi."

mercredi 26 mai 2021

vendredi 30 avril 2021

30 avril 2021 - A propos de la Dédicace de la Cathédrale Saint Jean (5 mai 1148)

Ce 5 mai 2021, nous fêtons les 852 ans de l'église-mère du diocèse

l'occasion de remonter le temps

pour découvrir les origines de cette fondation :

cliquer ICI

dimanche 31 janvier 2021

mardi 5 janvier 2021

05 janvier 2021 - Prière du Pape Benoît XVI pour les soldats morts au combat

« Ô Dieu notre Père, source inépuisable de vie et de paix, accueille dans tes bras miséricordieux les soldats morts durant la guerre qui, ici, a fait rage, les soldats morts de chaque guerre qui a ensanglanté la terre. Accorde-leur de jouir de la lumière sans déclin, qu’ils ont entrevue dans la foi et désirée durant leur pèlerinage terrestre.

Toi,

qui en Jésus Christ, ton Fils, as offert à l’humanité souffrante le plus haut

témoignage de ton amour, et qui à travers sa Croix as racheté le monde de la

domination du péché et de la mort, donne à tous ceux qui souffrent encore à

cause de guerres fratricides la force de l’espérance invincible, le courage

d’actions quotidiennes de paix, une confiance laborieuse dans la civilisation

de l’amour.

Répands

ton Esprit-Saint Paraclet sur les hommes d’aujourd’hui, afin qu’ils comprennent

que la paix est plus précieuse que tout trésor corruptible, et travaillent tous

ensemble infatigablement pour préparer aux nouvelles générations un monde où

règnent la justice et la paix.

Père

bon et miséricordieux, fais de nous, tes enfants dans le Christ, des

constructeurs persévérants de la paix et des serviteurs infatigables de la vie,

don inestimable de ton amour.

Amen

»

Benoît

XVI au Mont Cassin en 2009

lundi 4 janvier 2021

04 janvier 2021 - Prière pour les soldats morts au combat

Prière pour les soldats morts au combat

Seigneur, Dieu de bonté et de miséricorde,

qui nous avez envoyé votre Fils Jésus-Christ

pour nous apporter le Salut de la vie,

ayez pitié de tous nos frères,

que vous avez appelés à vous dans les circonstances tragiques de la guerre !

donnez-leur ce que, dans toute la force de leur espérance chrétienne,

ils ont tant désiré durant leur séjour ici-bas.

mais qui vous ont cherché toute leur vie dans,

l’inquiétude et l’angoisse de leur âme,

et qui ne vous ont trouvé que dans la mort.

ni même cherché, et que, cependant, vous n’avez cessé d’aimer.

Ils vous ont quand même servi

en faisant loyalement et courageusement leur

devoir jusqu’à l’ultime sacrifice.

Ils sont tous vos enfants.

Donnez-leur à tous la vie éternelle dans la lumière et la paix.

Inscription à :

Commentaires (Atom)